|

|

Karriereverläufe jenseits von Laufbahn und Beruf?

Diese Website stellt, anders als Bücher, die nach der Beendigung eines Forschungsprozesses verfasst werden und die Ergebnisse präsentieren, den Forschungsverlauf dar. Die Texte in den Menüpunkten sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschrieben worden, repräsentieren also den jeweiligen Stand der Erkenntnis. Das ist bei diesem zentralen Abschnitt von besonderer Relevanz, da es hier um das Forschungsziel, die Karrieretheorie und das Modell der Entdeckerkarriere geht.

Ich habe mich entschieden, die Leser an der Geschichte der Forschung und Theoriebildung teilhaben zu lassen und nicht nur an den Ergebnissen, weil im Prozess etwas für Entdeckungen Typisches passiert ist, die Ergebnisse passten zunächst nicht zum Forschungsziel. Deshalb habe ich die älteren Teile dieses Menüpunkts nicht umgeschrieben, sondern sie so belassen und die neuen angefügt, um den Forschungsverlauf zu zeigen, dessen Ergebnis ein weiterer Karrieretypus ist, der vermutlich nicht nur auf die Gruppe der Entdecker zutrifft.

Für diejenigen, die das Ergebnis in Kurzform lesen wollen, hier eine knappe Zusammenfassung:

Entdecker wollen und müssen entdecken, sie wollen Entdecker sein. Damit haben Sie im Vergleich zu den vielen anderen eine Gewissheit, die ihrem Leben Kontinuität und Sinn gibt. Einen autonom vom Individuum gesetzten Sinn der Karriere, der zu ihrer entscheidenden Triebkraft wird.

Der individuelle Sinn der Karriere und des Lebens ersetzt die Orientierung an Laufbahnen und Karrierepfaden in Organisationen, an der Normalform von Erwerbsbiographien, an den Qualifikationswegen von Professionen, Fächern und Berufen, also allen drei Dimensionen der Karrieretriade: Laufbahn, Lebensgeschichte und professioneller Werdegang.

Deshalb sind die Ergebnisse der Erforschung dieser 'abweichenden Karrieren' nicht nur für das Verstehen von Entdeckerkarrieren nützlich, sondern auch für die Beschreibung dieser immer verbreiteteren individuumszentrierten Karriereverläufe, auf die die am Anfang vorgestellten Karrieremodelle von Angestellten und Selbständigen auch nicht zutreffen. Und sie treffen auch auf das Verstehen von Künstlerkarrieren zu, die schon immer diesen Typus verkörperten: Sie wollen und müssen Kunst machen, sie wollen Künstler sein.

Die Gliederung dieser Seite:

- Entdecker- und Künstlerkarrieren als Abweichung von den Karrieremodellen

- Probleme der Modellbildung bei Entdeckerkarrieren

- Die individuumzentrierte Karriere jenseits von Laufbahn und Beruf

- Das Forschungsergebnis: Der neue Typus von Karrieren und seine Ausprägung bei Entdeckern

Entdecker- und Künstlerkarrieren als Abweichung von den Karrieremodellen

Welche Modelle von Karriere gibt es?

Meine Annahme, die ich bei der Arbeit an meiner Habilitation über Karriereberatung, insbesondere in der Auseinandersetzung mit Karrieren von Selbständigen etwa 2005 entwickelt habe, war und ist, dass es kein allgemeingültiges Modell von Karriere geben kann, das für alle Gruppen berufstätiger Menschen Geltung hat. Ein Anlass, mich Jahre später mit den Karrieren von Entdeckern zu beschäftigen war, dass die bislang vorhandene Modelle den Karriereweg dieser Gruppe und der von Künstlern, die ich zuvor untersucht hatte, nicht erfassen können.

Die drei vorhanden Triadischen Modelle, die sich in der Praxis bewährt haben, erklären Karrieren aus dem Miteinander- Gegeneinander- und Nebeneinander von drei Dimensionen oder Faktoren.

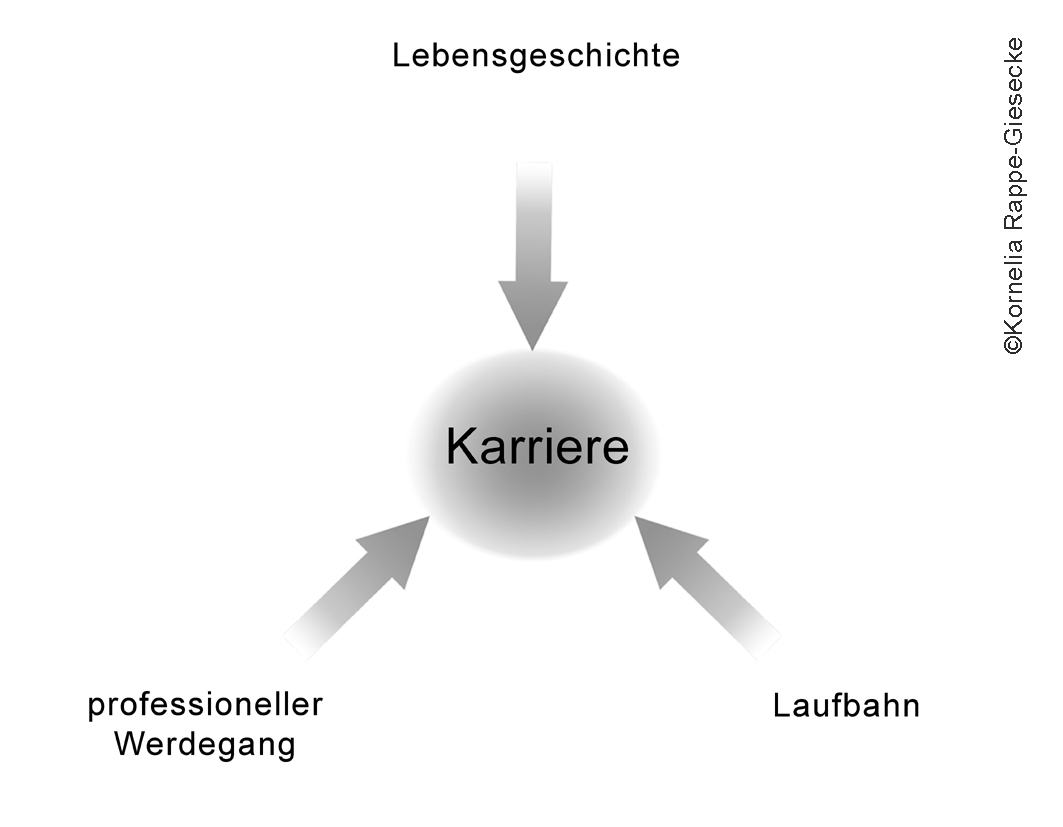

Das erste dieser drei Karrieretriaden ist: Die Karriere von Berufstätigen, die in Organisationen arbeiten und angestellt sind. Organisation ist der Oberbegriff für Institutionen, Unternehmen, Verwaltungen, sozialen Einrichtungen etc. Ihre Karrieren entstehen aus dem Zusammenwirken von Laufbahn, der Abfolge von Positionen oder Funktionen, die sie im Laufe ihres Lebens in Organisationen eingenommen haben, also dem was man allgemein unter Karriere versteht; zweitens dem professionellen Werdegang, also dem Erwerb von fachlicher Expertise und dem Praktizieren als Professional und drittens der Lebensgeschichte, der Biografie, dem Lebensweg und seiner psychischen Verarbeitung. Während die Karrieretriade eine dynamische Triade ist, die die Zeit erfasst, sind die drei Faktoren der ihr zugrunde liegenden strukturellen Triade der in Organisationen Angestellten: Funktion, Profession und Person.

Hier die von mir entwickelte Triade der Karriere von in Organisationen arbeitenden Personen

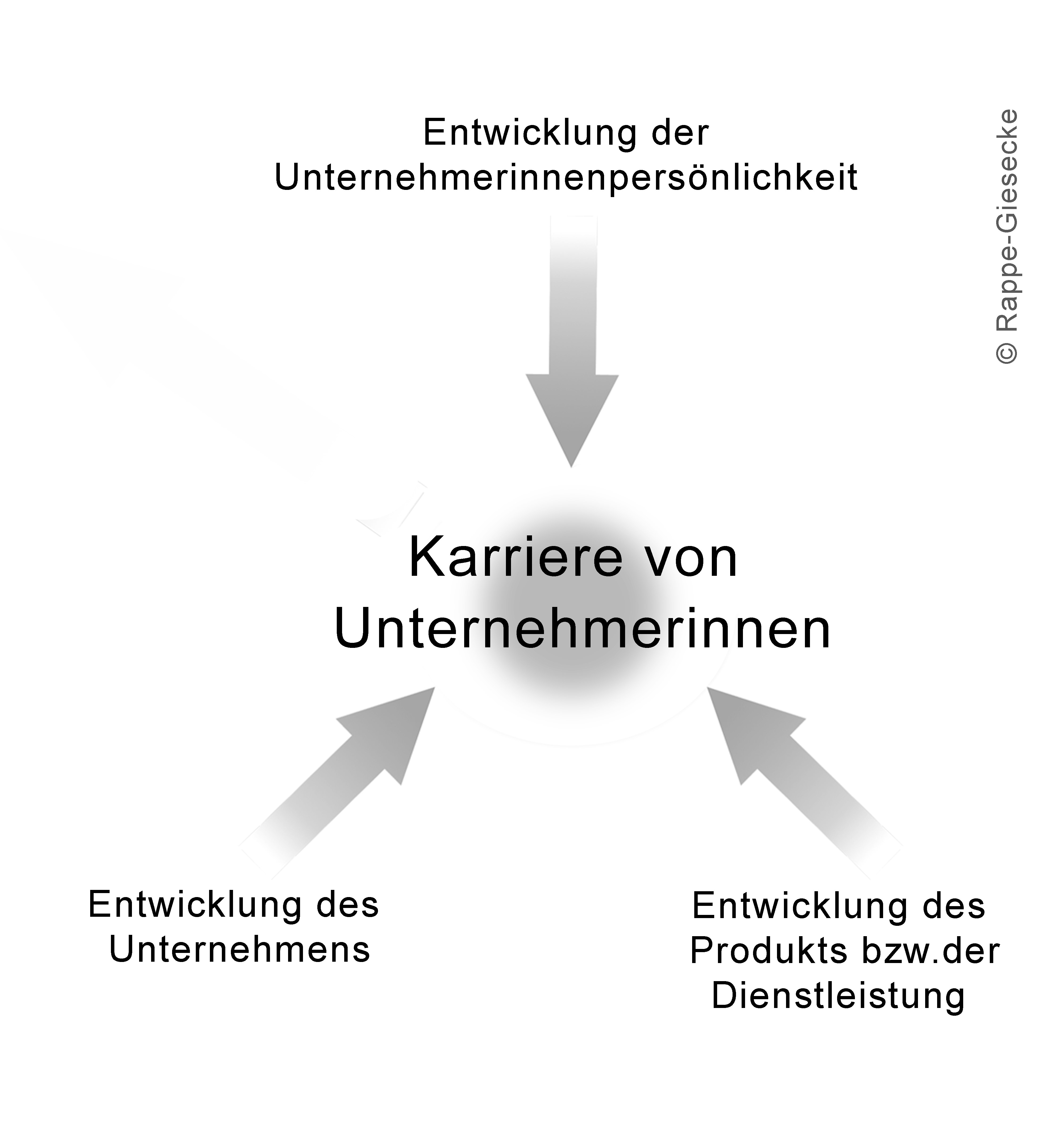

Die zwei weiteren von mir entwickelten Karrieretriaden für die Gruppe der Unternehmerinnen und der Selbstständigen weisen andere Faktoren auf.

Die Karriere von Unternehmerinnen ist das Produkt des Zusammen-, Gegeneinander- und Nebeneinanderwirkens der Entwicklung der Unternehmerpersönlichkeit, der Entwicklung des Unternehmens und der Entwicklung des Produkts oder der Dienstleistung.

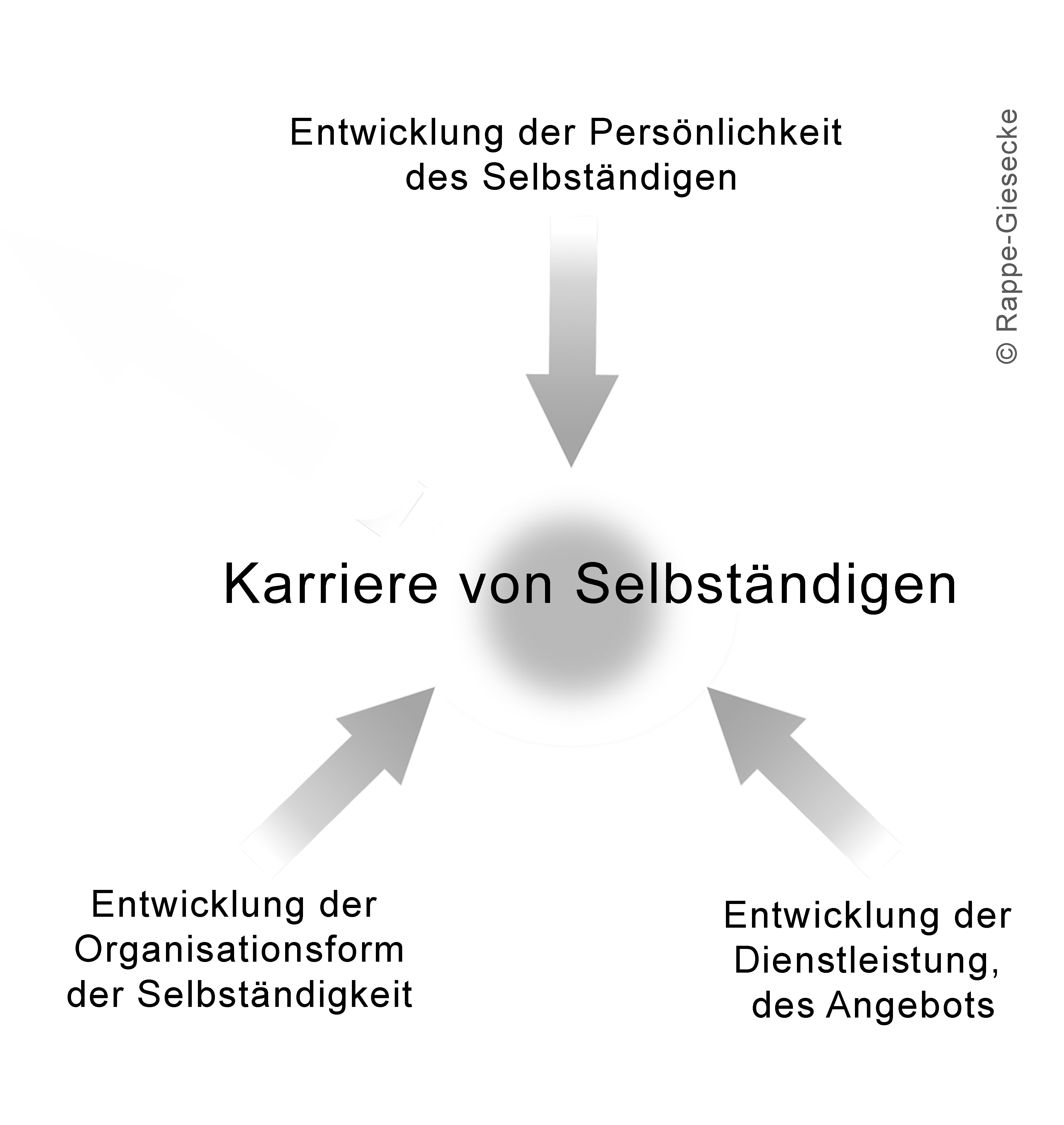

Die Karriere von Selbstständigen ist das Produkt des Zusammen-, Gegeneinander- und Nebeneinanderwirkens der Entwicklung der Persönlichkeit des Selbstständigen, der Entwicklung der Dienstleistung bzw. des Angebots und der Entwicklung der Organisationsformen selbstständiger Tätigkeit.

Mehr zu den drei Karrieretriaden finden Sie auf der Website "Wandeltriade" in Wandel von Personen

Keine dieser drei Triaden ist geeignet, die Spezifik der Karrieren von Entdeckern zu erfassen, genau so wenig wie die von Künstlerkarrieren. Nimmt man die Faktoren der ersten Karrieretriade, Laufbahn professioneller Werdegang und Lebensweg, so findet man die die folgenden Abweichungen in den Karrieren von Entdeckern.

Und es gibt keine "Entdeckerorganisationen" mit Karrierepfaden und Laufbahnen. Sie schaffen sich ihre eigenen Organisationen und Praxissysteme, ihre Position darin und ihren Weg von einem zum anderen, man könnte auch sagen, sie schaffen sich ihre eigene Laufbahn.

Deshalb gibt es auch keine sozial festgelegten Kriterien für die Bewertung einer Entdeckerkarriere wie beispielsweise für die Karrieren von Menschen in Organisationen. Hat die Person zum Zeitpunkt X die Position eines Sachbearbeiters inne, zum Zeitpunkt Y die Position Teamleitung oder Abteilungsleitung, so hat sie, legt man dem Bewertungsmaßstab des Aufstiegs in der von den Organisationen vorgegebenen Laufbahn, dem Karrierepfad, an, Karriere gemacht.

Es gibt keine Institutionen, die Entdecker ausbilden. Sie schaffen sich einen eigenen fachlichen Werdegang. Sie entwickeln ihr eigenes Ausbildungscurriculum und ihre eigene Arbeitsmethodik. Sie sind nicht auf eine Disziplin oder eine Profession festgelegt, sie schaffen Querverbindungen zwischen wissenschaftlichen Disziplinen, zwischen verschiedenen Formen der professionellen Praxis.

Einen erfolgreichen professionellen Werdegangs in einem etablierten Beruf schafft derjenige, der die Stationen Lehrling, Geselle, Meister oder gar Ausbilder von Meistern erfolgreich passiert hat; oder in einer akademischen Ausbildung den Bachelor für ein Fachgebiet, den Master, vielleicht noch die Promotion oder gar die Habilitation erfolgreich abschließt.

Die Entdeckung bestimmt das, was man als Privatleben bezeichnen würden. Die Person, die Persönlichkeit wird auf die Entdeckung hin ausgerichtet, man könnte in manchen Fällen auch sagen zugerichtet, das gesamte Leben wird dem Primat des Entdeckens untergeordnet. Glück, Gesundheit, Zugehörigkeit zählt für sie nicht oder kaum, Ehen und andere feste Bindungen glücken eher selten.

Die beiden Triaden der Karriere von Unternehmern und von Selbstständigen scheinen auf den ersten Blick eine größere Übereinstimmung mit der Karriere von Entdeckern aufzuweisen, aber auch davon weichen die Entdeckerkarrieren ab.

Auch geht es ihnen nicht darum, ein Unternehmen oder eine Praxis aufzubauen, die sich erfolgreich am Markt behaupten kann. Ein Unternehmen zu gründen ist für sie nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dem Zweck, an der Entdeckung arbeiten oder sie verbreiten zu können. Der Aufbau von organisationalen Strukturen hat nur dienenden Charakter für ihre individuelle Praxis des Entdeckens und sie scheuen sich, ihre Energie in deren Aufbau und Erhalt zu stecken, wenn es auf Kosten des Entdeckens geht. Ebenso wenig geht es ihnen darum, Erfindungen oder Entdeckungen auf den Markt zu bringen, um damit Geld zu verdienen, höchstes um damit die weitere Entdeckungspraxis und ihr Auskommen zu finanzieren.

Probleme der Modellbildung bei Entdeckerkarrieren

Kann man ein wissenschaftliches Modell entwickeln, wenn die untersuchte Personengruppe, die Entdecker, keine Normalbiographien aufweisen, keine Laufbahnen, keine Ausbildungswege, weil sie Wandel durch disruptive Prozesse, also vernichten, erfinden und ersetzen prämieren und dadurch als Abweichung von anderen untersuchten Gruppen erscheinen?

Im Vergleich zur Gruppe der in Organisationen arbeitenden Menschen, zu Selbstständigen und zu Unternehmern ist das Entdecken für sie ein existenzielles Bedürfnis, eine Lebensnotwendigkeit. Darin sind sie der Gruppe der freien Künstler, deren Karrieren ich ebenfalls untersucht habe, ähnlicher als den drei oben genannten.

Ihre Arbeit ist aufs engste mit ihrer Persönlichkeit verknüpft, man kann sie nicht als sozialen Typus, sondern nur als Personen modellieren, was ein Problem für meine Forschung ist.

In der Beratung von Entdeckern ist dies kein Problem, denn dort emergieren sie als Individuen, als Persönlichkeiten in ihrer Einzigartigkeit.

An diesem Punkt entziehen sie sich meinem üblichen wissenschaftlichen Vorgehen, ich kann kein Triadisches Modell der Entdeckerkarriere bauen wie in den anderen drei Forschungsprojekten.

Zum Spiegelungsphänomen

Mit diesem – im Übrigen überall entstehenden, meist aber nicht bemerkten – Spiegelungsphänomenen kann man so umgehen, dass man sie erstens erkennt, zweitens benennt und drittens für die Lösung anstehender Probleme nutzt. In der von Michel Giesecke und mir entwickelten "Kommunikativen Sozialforschung" nutzen wir diese auch in der Forschungspraxis emergierenden Phänomene systematisch.

"Selbstwahrnehmung und –beschreibung des Forschungssystems" ist die vierte Phase des idealen Forschungsablaufs. Wir haben damals, wie Entdecker das tun, jenseits des eigenen Bereichs in der Supervision, die wir untersuchten und die ich gerade parallel zu meiner Tätigkeit im Forschungsprojekt erlernte, nach einer Lösung für dieses Problem gesucht.

Zur Kontrolle der eigenen Interpretationen und zur Verbreiterung der Datenbasis haben wir eine weitere Phase in den Forschungsprozess eingefügt, die "Datenrückkopplung an das untersuchte System (Hypothesentest, Triangulation)",die fünfte Phase des idealen Forschungsablauf.

Wenn Sie mehr zu Spiegelungsphänomenen in der Forschung und Beratung lesen wollen:

Artikel und Links zu ihrer Bedeutung in der Wissenschaft:

Was kann man aus dem gegenwärtigen Entwicklungsstand der Beratung für die Gestaltung kommunikativer Sozialforschung lernen? Gemeinsam mit Michael Giesecke:

Journal für Psychologie, Heft 3, 1998, S. 59-72

Was kann man aus der Beratung für die Forschung lernen

Zur Integration von Selbsterfahrung und distanzierter Betrachtung in der Wissenschaft

Gemeinsam mit Michael Giesecke

In: Wie kommt die Wissenschaft zu Wissen? Band 1: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Hrsg.: Theo Hug. Innsbruck. Buch, CD-Rom und Internetversion 2001

Selbsterfahrung und distanzierte Betrachtung in der Wissenschaft

Hier der Hinweis auf unser Buch zur Kommunikativen Sozialforschung 1997

Kommunikative Sozialforschung KRG

Kommunikative Sozialforschung MG

Kurze Einführung in die Bedeutung von Spiegelungsphänomene in der Supervisions- und Beratungspraxis

Spiegelungsphänomene

Die Umorientierung im Vorgehen 2023

Wenn ein Fehler im Vorgehen auftritt, so ist die Maxime, die Root-Bernstein bei der Untersuchung von Entdeckerkarrieren herausgearbeitet hat, genau an dieser Stelle weiterzumachen, aber mit anderen Methoden und Annahmen. Seine Studie wird hier im Menüpunkt "Programme und Phasen des Entdeckens" vorgestellt.

Zunächst war die Frage, was ist der Stand der Erkenntnis, was ist klar, was nicht?

Entdecker müssen all das selber schaffen, was anderen durch die Nutzung vorhandener und vorgegebener professioneller Werdegänge und Laufbahnen und auch vorherrschenden persönlichen Lebensentwürfen abgenommen wird. Nimmt man die Triade des Berufstätigen mit den drei Faktoren Person Profession und Funktion, so kann man sagen, dass eine extreme Prämierung der Person festzustellen ist. Dem entspricht die Prämierung individueller gegenüber sozialer und kultureller Praxis.

Entdecker müssen in starkem Maße auf sich vertrauen und immer wieder prüfen, ob Ihre persönlichen Ressourcen ausreichen, um ihren eigenen fachlichen Werdegang zu schaffen, Positionen innerhalb oder außerhalb von Institutionen und Organisationen zu finden oder selbst zu schaffen, die ihnen das Entdecken ermöglichen und drittens sich persönliche Lebensbedingungen zu schaffen, die es möglich machen, ihre Mission und Lebensaufgabe zu erfüllen. Um Erfolg zu haben, brauchen Sie ein hohes Maß an Selbstreflexion und Selbstkenntnis, um ihre Karriere zu steuern oder sich zu entscheiden, sie gegebenenfalls auch zu beenden.

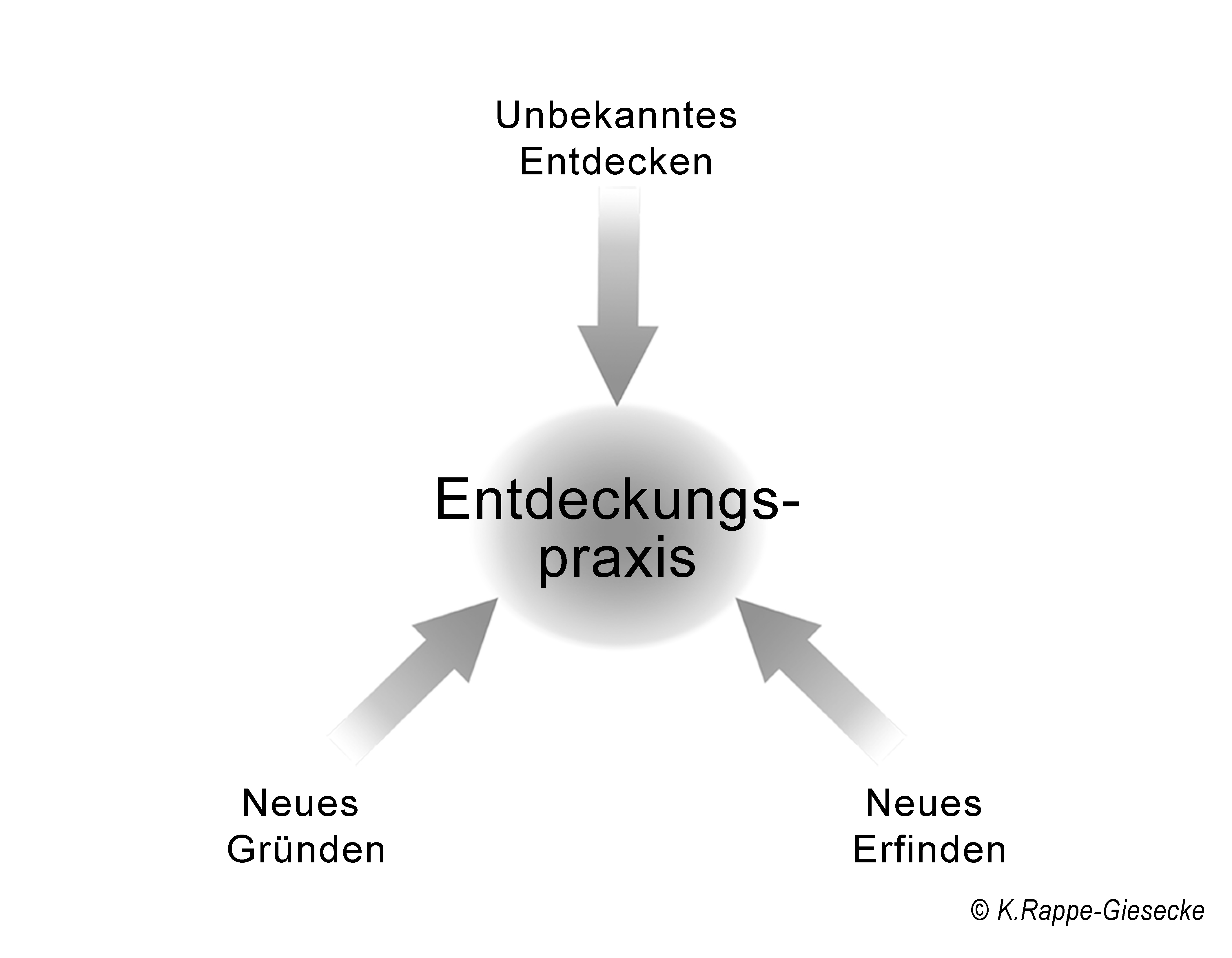

Die Entwicklung der Entdeckerpersönlichkeit und ihrer Biographie kann man untersuchen und es gibt ein Modell der Entdeckungspraxis mit den drei Dimensionen: Unbekanntes entdecken, Neues erfinden und Neues gründen.

Ich entschied mich, die Versuche zur Modellbildung abzubrechen und zur empirischen Arbeit zurückzukehren, zur Untersuchung der Karrieren von Entdeckern, zu umfangreichen Fallanalysen. Zunächst wurden Karrieren von Naturwissenschaftlern, die meist an Organisationen gebunden sind, analysiert. Karrieren, wo es um anderes als um die Schaffung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Erfindungen geht.

Sie finden sie im Menüpunkt Karrieren von Entdeckern – Fallstudien unter Naturwissenschaftlerinnen

Karrieren von Entdeckern - Fallstudien

Danach sollten Fallstudien zu Karrieren, die stärker individuumzentriert und nicht organisationsbezogen sind, folgen. 2024 fiel meine Wahl auf eine Fallstudie über Reinhard Messmer, auf den das Kriterium ‚Karriere jenseits von Beruf und Laufbahn‘ zutrifft und auf eine zweite über Picassos Künstlerkarriere, deren Ergebnisse ich mit der Analyse von Interviews zwölf weiterer Künstler kontrastierte. Was ich nicht vermutet hatte, war, dass es jede Menge strukturelle Ähnlichkeiten der Karrieren dieser beiden herausragenden Persönlichkeiten gab, also entschied ich mich 2025 überdies für einen Vergleich.

Sie finden den Vergleich im Menüpunkt Fallstudien:

Kunst machen müssen - Die Menschen- und Bergnatur entdecken

Die individuumzentrierte Karriere jenseits von Laufbahn und Beruf

Das Ergebnis dieser Studien war: Diese scheinbar völlig unvergleichlichen Karrieren, die von den laufbahn- und organisationsorientierten abweichen, weisen die gleichen Merkmale auf.

Die daraus für die Entdecker entstehenden Probleme sind ebenfalls die gleichen. Die gefundenen Merkmale fanden sich auch in den Karrieren der Naturwissenschaftler wieder, die ich auf diesem Hintergrund erneut analysierte.

Exkurs: Karrieretheorien

Danach schaute ich die Karrieretheorien, mit denen ich mich lange vor diesem Projekt auseinandergesetzt hatte, nochmal an.

Die Karrieretheorie Edgar Scheins hat lediglich Gültigkeit für den Typus der organisationsbezogenen Karrieren. Er unterscheidet drei Karriereverläufe, den Aufstieg in der Hierarchie, das horizontale Überschreiten von Funktionsgrenzen: Ausbau der Fertigkeit und Fähigkeiten und die Annäherung ans Zentrum: Erwerb von Einfluss und Macht. Auch die von ihm beschriebenen „Hauptstufen der beruflichen Entwicklung“ sind an Organisationszugehörigkeit und der Dreiteilung der Erwerbsbiographien orientiert. Seine Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Karriere, also der Orientierung an eigenen Werten, bei ihm den Karriereankern und der Abfolge von Positionen und Beschäftigungsverhältnissen hat nur Gültigkeit für Menschen, die in Organisationen arbeiten.(Schein, Edgar 1992)

Bei Entdeckern und Künstlern kann man diese Unterscheidung nicht machen, die äußere Karriere ist die innere Karriere und umgekehrt.

Martin Kohli, Soziologe mit dem Schwerpunkt Biographieforschung, beschrieb zur gleichen Zeit, Anfang der 90er Jahre in dem Band mit dem Titel "Riskante Freiheiten" das Erodieren der durch Institutionalisierung gestützten Karrieren. Er befasste sich mit dem Wandel der damals noch in der Gesellschaft vorherrschenden „Modelle von Erwerbsbiographien“ und deren Phasen:

„Die angeführten Befunde (seiner Analyse, KRG) sprechen für eine zumindest partielle Auflösung der bisher institutionalisierten Verlaufsmuster des Lebens, mit der Folge der Biographisierung der Lebensführung, d.h. einer Situation, die nach eigenständiger biographischer Orientierung verlangt.“ (Kohli 1994, S. 232).

Die Erwerbsarbeit und die um sie herum entstandenen wohlfahrtstaatlichen Steuerungssysteme prägten bisher die Struktur des modernen Lebenslaufs (vgl. ebenda, S. 219). Es entstand eine Dreiteilung in die Phase der Ausbildung, die durch das Bildungssystem geprägt wird, in die Hauptphase der Erwerbsarbeit, die durch die Unternehmen strukturiert wird, und in die Phase des Ruhestandes, die vom Rentensystem geprägt wird. Die mittlere Phase wird zunehmend kürzer aufgrund immer längerer Übergangsphasen, einmal zwischen Ausbildung und Erwerbstätigkeit (Arbeitslosigkeit, Praktika, Jobsuche) und zweitens zwischen Erwerbstätigkeit und Rente (Frühverrentungen). Kohli konstatiert, dass sich die institutionalisierten Verlaufsmuster der Erwerbsbiographie, die ‚arbeitsgesellschaftliche Normalbiographie’ mit diesen drei Phasen, immer stärker auflöst, er spricht hier von De-Institutionalisierung, was die Individuen zur Biographisierung des Lebenslaufs zwingt.

„Der historische Prozess der Institutionalisierung des Lebenslaufs umfasst im Wesentlichen drei Aspekte, die zu einer widersprüchlichen Einheit zusammengefasst sind: Erstens Kontinuität im Sinn einer verlässlichen, auch materiell gesicherten Lebensspanne; zweitens Sequenzialität im Sinn eines geordneten (auch chronologisch festgelegten) Ablaufs der wesentlichen Lebensereignisse; und drittens Biographizität im Sinn eines Codes von personaler Entwicklung und Emergenz.“ (Ebenda, S. 220).

Die "De-Institutionalisierung" zwingt die Individuen zur "Biographisierung", sie sind gefordert Kontinuität, Sinnhaftigkeit der Ereignisse und der Abläufe wie auch die darin liegende Sequenz- und Entfaltungslogik der Biographie selbst konstruieren zu müssen. Eine Last, die zuvor die Gesellschaft durch Institutionalisierung von Erwerbsbiographien den Individuen abgenommen hat, die das wollten.

Auch innerhalb der mittleren Phase der Erwerbstätigkeit stellte er immer mehr Brüche und Übergänge fest. Die Erwartung von Loyalität und guter Leistung der Arbeitnehmer gegen Beschäftigungssicherheit und Entlohnung, die ‚moralische Ökonomie’ der Betriebe, die auf Reziprozität setzt, erodiert zunehmend. Dies wird auch unter dem Stichwort der Aufkündigung des ‚old career contract’ von Douglas Hall beschrieben.

Voß und Pongratz sprechen von der „Fragmentierung der Erwerbsbiographie“, die Menschen zwingt, Brüche, Auf- und Abstiege und zeitweiliges Scheitern zu verarbeiten und als nützlich für den eigenen Werdegang zu interpretieren.

(Alles in: Rappe-Giesecke: Triadische Karriereberatung 2008, im Abschnitt „Modelle beruflicher Karrierephasen“,S.272-279)

In den folgenden zehn Jahren beschäftigten sich viele Forscher mit der Veränderung der Arbeitswelt und ihrer Folgen für die Karrieren, ich greife einige heraus. Richard Florida entwickelt 2002 das Modell der "Creative Class" der neuen Synthese-Berufe, die keinen klassischen beruflichen Werdegang geschweige denn eine traditionelle Laufbahn mehr aufweisen. Matthias Horx vom Zukunftsinstitut greift diese Ideen auf, verbindet sie mit weiteren von ihm beobachteten Trends in der Entwicklung der postindustriellen "Wissensgesellschaft" und in den Karriereverläufen und publiziert sie. Brühl und Keicher verfassten 2007 im Auftrag des Zukunftinstituts die Studie "Creative Work", die zahlreiche neue Karrieretypen und den Wertewandel beschreibt.

Alle diese Studien weisen auf eine zunehmende Verantwortung der Berufstätigen für die Gestaltung ihrer eigenen Karriere hin.

Das Forschungsergebnis: Der neue Typus von Karrieren und seine Ausprägung bei Entdeckern

Die Theorie von der Notwendigkeit der "Biographisierung des Lebenslaufs" (Kohli) beschreibt den sich seit vielen Jahren vollziehenden gesellschaftlichen Wandel von Karrieren. Entdecker mussten m.E. schon immer ihre Karriere selbst konstruieren, neu ist, dass dies heute auch große Teile der berufstätigen Menschen tun müssen. Kohli weist schon damals darauf hin, dass nicht alle lernen müssen mit diesem Wandel umzugehen.

Ich würde ergänzen, dass man viele oder vielleicht alle aus der Gruppe der Selbstständigen und Unternehmer auch dazu zählen kann.

Der Bezug auf das Selbst ist sei kein Hedonismus, sondern „eine Form der Suche nach dem letzten Grund für die Orientierung in der Welt“ nach einem wie er sagt “transzendentalen Haltepunkt“ (233-34). Während für die anderen Gruppen diese Suche eine kontinuierliche und nicht endende bleibt, da institutionalisierte Karrierewege und Normalbiografien erodiert sind, haben Künstler und auch manche Intellektuelle diesen „letzten Grund und Haltepunkt“ recht früh gefunden und halten in der Regel ihr Leben lang daran fest, schreibt er.

Meine Forschung zeigt: Künstler wollen und müssen Kunst machen, sie wollen Künstler sein, Entdecker wollen und müssen entdecken, sie wollen Entdecker sein. Damit haben Sie im Vergleich zu den vielen anderen schon sehr früh eine Gewissheit, die ihrem Leben Kontinuität und Sinn - allerdings keine Sequenzialiät, also einen geregelten Ablauf aufeinanderfolgender Phasen - gibt.

Der hier benutzte Sinnbegriff ist also kein alltagsweltlicher, sondern ein „Zentralbegriff der Triadischen Praxeologie“:

„Es gibt also keine Praxis ohne Sinn - wie verrückt dieser auch immer sein mag. Menschliche Praxis erzeugt sinnvolle Prozesse, Verwandlungen und Beziehungen - und die Beziehungen erzeugen, "machen" Sinn für die Praktiker.“

„Sinn meint die Wirkrichtung einer Beziehung von einem menschlichen Teil des Kosmos zu anderen Teilen in der Praxis. (Das können auch andere Lebewesen, auch andere Menschen sein.) Sinn gibt also der Beziehung des Menschen zu den Objekten eine Richtung“

Allen Sinnbegriffen der TriPrax ist gemeinsam, daß sie eine Wirkrichtung besitzen. Sinn hat einen Ausgangs- und Endpunkt (Relata), stellt eine Relation her und hat eine Richtung. Sinn bewirkt etwas.“

→Sinn

Alle Zitate aus dem Lexikonartikel „Sinn“ der Website „Das neue Triadische Denken“ von Michael Giesecke

Zur Unterscheidung von individuellem, sozialen und kulturellen Sinn auf dieser Website:

Der individuelle Sinn der Karriere und des Lebens ersetzt die Orientierung an Laufbahnen und Karrierepfaden in Organisationen, an der Normalform von Erwerbsbiographien, an den Qualifikationswegen von Professionen, Fächern und Berufen, also allen drei Dimensionen der Karrieretriade: Laufbahn, Lebensgeschichte und professioneller Werdegang.

Deshalb sind die Ergebnisse der Erforschung dieser ‚abweichenden Karrieren‘ nicht nur für das Verstehen von Entdeckerkarrieren nützlich, sondern auch für die Beschreibung dieser immer verbreiteteren individuumzentrierten Karriereverläufe, auf die die am Anfang vorgestellten Karrieremodelle von Angestellten und Selbständigen auch nicht zutreffen.

Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis wiederum war, dass es eine Klassifikation der verschiedenen Karrieretypen geben muss, die die Frage beantwortet, in welcher Beziehung stehen die gefundenen Typen zueinander? Sind sie einander neben-, über -und untergeordnet? Dabei herausgekommen sind drei Klassen von Karrieren und der einer Klasse zugehörigen Arten. Sie finden diese Fortsetzung der Forschung über Karrieren im Menüpunkt: Die drei Typen von Karrieren. Zuvor geht es im nächsten Menüpunkt darum, die Entdeckerkarrieren näher zu charakterisieren.

Verwendete Literatur

Zu Spiegelungsphänomenen direkt danach im Abschnitt: Weiterlesen

Schein, Edgar: Karriereanker – die verborgenen Muster in ihrer beruflichen Entwicklung, Lanzenberger, Looss und Stadelmann, Darmstadt 1992; engl. University Associates San Diego 1992

Neueste Ausgabe: Schein, Edgar H., van Maanen, John und Schein, Peter A.: Career Anchors Reimagined. Wiley New Jersey 2023

Kohli, Martin: Institutionalisierung und Individualisierung der Erwerbsbiographie. In: Beck, Ulrich und Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hrsg.): Riskante Freiheiten - Individualisierung in modernen Gesellschaften. Suhrkamp Verlag Frankfurt 219-244 1994, S. 232

Rappe-Giesecke: Triadische Karriereberatung - Begleitung von Professionals, Führungskräften und Selbständigen, EHP Verlag Köln 2006